初めてのアナログ回路設計講座:高精度A/D変換の極意(その2)【オンライン同時開催セミナ】

初めてのアナログ回路設計講座:高精度A/D変換の極意(その2)【オンライン同時開催セミナ】

|

|

【開催日】2024年11月6日(水) 10:00-17:00 1日コース

【セミナNo.】ES24-0097 【受講料】25,000円(税込)

【会場】東京・巣鴨 CQ出版社2Fセミナ・ルーム [地図]

【セミナNo.】ES24-0097 【受講料】25,000円(税込)

【会場】東京・巣鴨 CQ出版社2Fセミナ・ルーム [地図]

※本セミナはZoomを使ったオンライン同時開催セミナです.

オンライン受講を希望される場合は,セミナ申込後,メールでご連絡ください.

詳細は,オンライン同時開催セミナについてをお読みください.

高性能な測定・制御とは,高精度なアナログ回路と高機能なディジタル技術(アルゴリズム)が合わさった状態と定義できる(=どちらも主と従の関係にはない).しかし,現在の技術畑の傾向を見ると,アナログは古いこれからはITだITだというディジタル万能の風潮が尾を引いて,ディジタル技術に見合ったアナログ技術の水準が確保されていないように見受けられる.

そこでこのセミナでは,アナログとディジタルの接点であるA/Dコンバータ(以下,ADC)を中心に,前半で高精度なA/D変換を達成するために用意すべき回路条件,後半で20万カウント(5と1/2桁表示)で最下位桁がふらつかない設計手法を具体的に解説する.

専門がアナログ・ディジタルを問わないが,A/D変換技術をできるだけ基礎から習得したい方は,「初めてのアナログ回路設計講座:高精度A/D変換の極意(その1)」を合わせて受講することを推奨する.

オンライン受講を希望される場合は,セミナ申込後,メールでご連絡ください.

詳細は,オンライン同時開催セミナについてをお読みください.

高性能な測定・制御とは,高精度なアナログ回路と高機能なディジタル技術(アルゴリズム)が合わさった状態と定義できる(=どちらも主と従の関係にはない).しかし,現在の技術畑の傾向を見ると,アナログは古いこれからはITだITだというディジタル万能の風潮が尾を引いて,ディジタル技術に見合ったアナログ技術の水準が確保されていないように見受けられる.

そこでこのセミナでは,アナログとディジタルの接点であるA/Dコンバータ(以下,ADC)を中心に,前半で高精度なA/D変換を達成するために用意すべき回路条件,後半で20万カウント(5と1/2桁表示)で最下位桁がふらつかない設計手法を具体的に解説する.

専門がアナログ・ディジタルを問わないが,A/D変換技術をできるだけ基礎から習得したい方は,「初めてのアナログ回路設計講座:高精度A/D変換の極意(その1)」を合わせて受講することを推奨する.

●対象聴講者

・測定器/測定システム(NCやプロセス制御)を手掛けるディジタル系技術者

・センサ自体を製作しているが回路の知識が浅い方

●講演の目標

・ADCの内部動作が分かり,今までブラック・ボックスとして扱っていた部品が既知のものとなる.

・自分のアプリではどのようなスペックが重要であり,どのようなADCを選べば良いかが分かる.

・回路図からは読めない色々な(物理的要因も含む)誤差源を知って対策が立てられる.

●内容

セッション1 高精度A/D変換を阻害する雑音や誤差源の徹底解析と抑制

1.1前置増幅での各種雑音源と対策

1.2 電源ラインにおけるデカップリング・コンデンサの選択と配置

1.3 前置フィルタの必要性と高周波リーク対策

1.4 用途に応じたフィルタ応答の選択と簡便な設計手法

セッション2 マルチ・チャンネル(CH)ADCにおけるグランド配線と絶縁

2.1 シングルCH-ADCでのグランド配線

2.2 マルチCH-ADCで各入力がフローティング時のグランド配線

2.3 マルチCH-ADCで各入力が同電位上にある場合の非絶縁と絶縁手法

セッション3 有効分解能200,000カウントを目指す設計例

3.1 レベル線図とブロック図の作成

3.2 前段回路の許容ノイズ幅とADCのノイズフリー分解能の見積り

3.3 統計手法を使った回路全体の総合ノイズ見積り方法

3.4 変換データに対する4のn乗平均値と改善するビット換算S/N比

3.5 ノイズのヒストグラムから有色雑音の有無を調べる

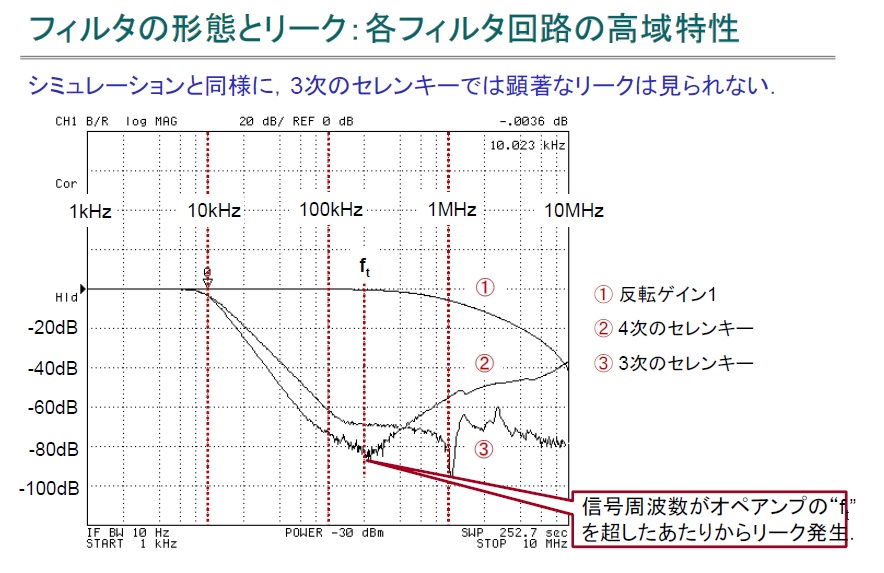

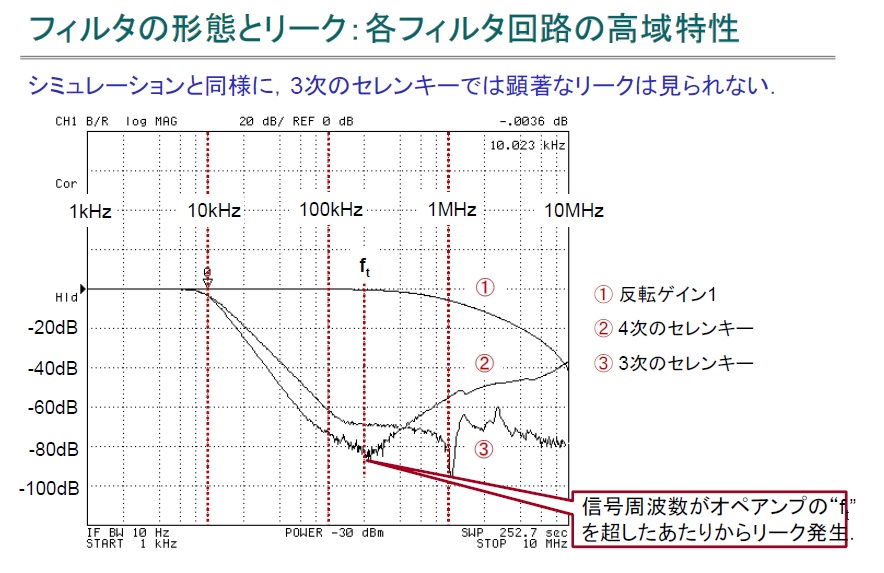

フィルタの形態とリーク:各フィルタ回路の高域特性

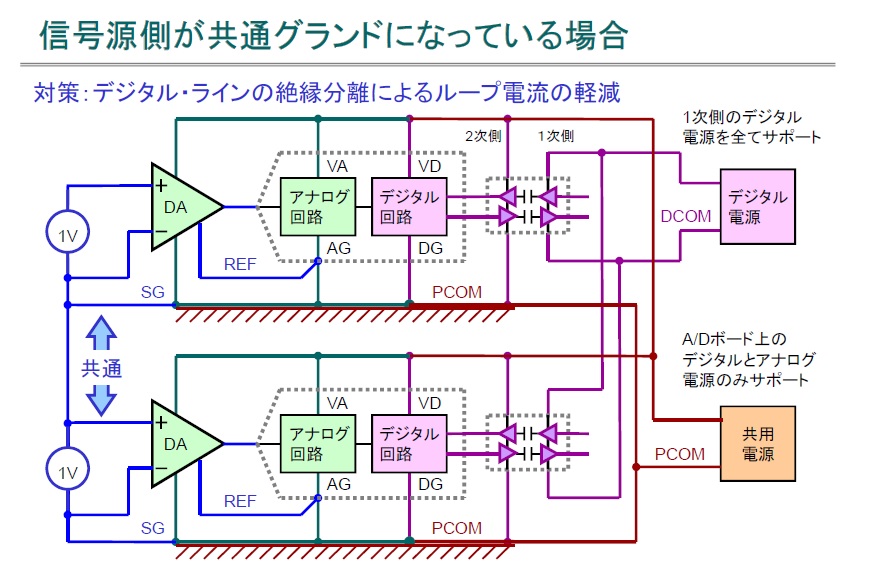

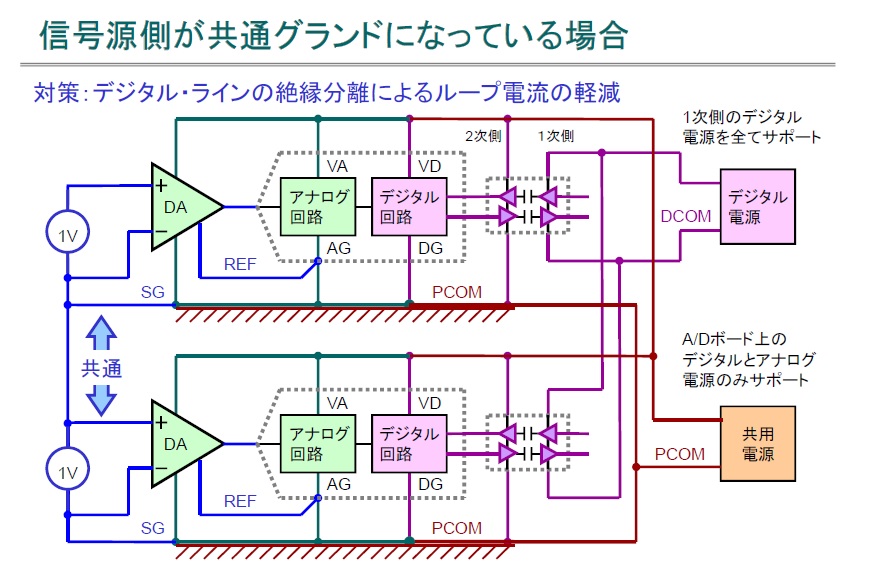

信号源側が共通グランドになっている場合

●参考文献

・中村 黄三;『実験研究に!測る電子回路の作り方 』トランジスタ技術スペシャルNo.131,2015年6月,CQ出版社.

・測定器/測定システム(NCやプロセス制御)を手掛けるディジタル系技術者

・センサ自体を製作しているが回路の知識が浅い方

●講演の目標

・ADCの内部動作が分かり,今までブラック・ボックスとして扱っていた部品が既知のものとなる.

・自分のアプリではどのようなスペックが重要であり,どのようなADCを選べば良いかが分かる.

・回路図からは読めない色々な(物理的要因も含む)誤差源を知って対策が立てられる.

●内容

セッション1 高精度A/D変換を阻害する雑音や誤差源の徹底解析と抑制

1.1前置増幅での各種雑音源と対策

1.2 電源ラインにおけるデカップリング・コンデンサの選択と配置

1.3 前置フィルタの必要性と高周波リーク対策

1.4 用途に応じたフィルタ応答の選択と簡便な設計手法

セッション2 マルチ・チャンネル(CH)ADCにおけるグランド配線と絶縁

2.1 シングルCH-ADCでのグランド配線

2.2 マルチCH-ADCで各入力がフローティング時のグランド配線

2.3 マルチCH-ADCで各入力が同電位上にある場合の非絶縁と絶縁手法

セッション3 有効分解能200,000カウントを目指す設計例

3.1 レベル線図とブロック図の作成

3.2 前段回路の許容ノイズ幅とADCのノイズフリー分解能の見積り

3.3 統計手法を使った回路全体の総合ノイズ見積り方法

3.4 変換データに対する4のn乗平均値と改善するビット換算S/N比

3.5 ノイズのヒストグラムから有色雑音の有無を調べる

フィルタの形態とリーク:各フィルタ回路の高域特性

信号源側が共通グランドになっている場合

●参考文献

・中村 黄三;『実験研究に!測る電子回路の作り方 』トランジスタ技術スペシャルNo.131,2015年6月,CQ出版社.

【受講者が持参するもの】

筆記用具

筆記用具